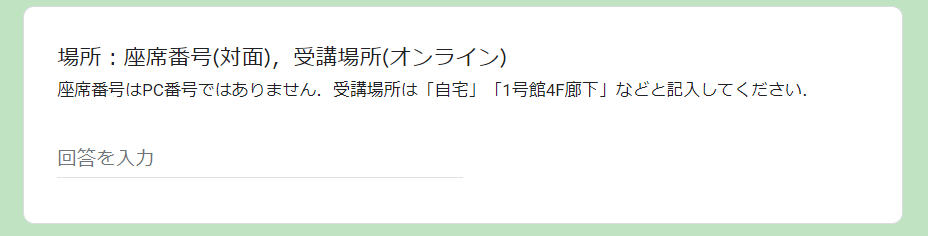

◎出席: → 情報基礎y21出席

授業の冒頭にキーワードを伝えますので,それを確認してから記入,送信してください.座席番号記入欄ですが,対面の人はいままで通り座席番号を,オンラインの人は参加場所を具体的に記入してくだい. ( 自宅,スタバ,図書館,1号館4階廊下等)

★今回の内容★

第1回・第2回と,メールを設定し,オフィススイートをインストールして,環境を整えてきました.

今回は情報検索について学びます.

ただしその前にメールでの課題提出が正しくできていない人がいるので,もう一度確認します.

★予告:次回以降の方針について★

- 次回以降は完全オンラインに切り替えます( 主旨は口頭で説明します )

- 基本自宅PCでの受講を推奨します.

- 登校禁止にならない限り大学での受講も可能です.

- 542室は使いません.TAさんもいません.

- 第2回と同じ要領で,Teams講義チャネルで会議を始めます.

- 出席は通常通り取ります.ただし,通信環境などの都合があり,リアルタイムに参加できない人のことを考え,

出席の〆切を実習日中( 23:59 )までとします.

- 出席にはresponを使う予定です.スマホにresponアプリを入れて設定しておいてください. ※manabaの「お知らせ」に「responアプリの初期設定について」という記事があるので, それをよく読み,インスト―ルして龍大の設定をして下さい.

- できるだけ事前にオンライン参加できる状態を確認しておいてください.

- 環境が整わず実習日にリアルタイムに参加できないまたは開始時間に参加できなかった人は, 実習後に動画が残されるので,動画を確認し,課題に取り組んでレポートを出してください.

- レポートは従来どおり,次回実習開始までとします.

- 次回以降のレポート提出はメールではなくmanabaにします.( 詳細は別途説明 )

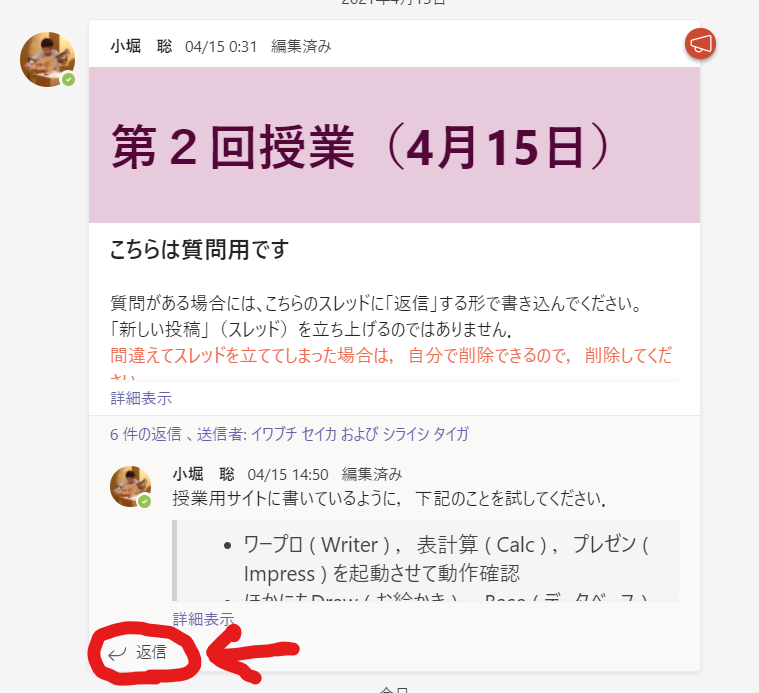

- 質問は質問チャネルの該当回スレッドに返信してください.

- 時間内だとTAさんが丁寧に返答してくれます.

- 時間外だと小堀・藤井が回答しますが,少し回答が遅れるかもしれません.

- 今後,登校禁止になる可能性を考えて,自宅での通信環境を整えて下さい.大学からの情報環境のサポートについては情報メディアセンターに問い合わせて下さい.

- 不明な点や不安な点はチャット等でも随時受けます.

★その他注意事項★

- 実習時間中にコンテンツが更新されることがあります. 担当教員が「内容を書き換えた」と言ったら, ウェブブラウザを「リロード」してください. やり方はブラウザによって異なるので自分で調べてください.( "Ctrol+ R"であることが多い )

- manabaやTeams,Gmailの使い方について,詳細を解説することはしません. 最初に提示した 龍谷大学情報システムガイドブック( PDF ) 等をよく読み,自力で使えるように努力して下さい. もちろん,実習中にTAや教員に質問するのは構いません.

- Teamsへのアクセスについて,以下の注意事項をよく読んで下さい.

- 毎回Teams科目チーム「一般」と「講義」チャネルをチェックする

- 課題の詳しい解説などは「一般」チャネル

- 授業は「講義」チャネル

- 質問は「質問」チャネルで.教員とTAが待機

- 「質問」チャネルには毎回「今回の質問」スレッドが作られる.

質問はこの「今回の質問」スレッドに「返信」を投稿する.

- ※必ず「スレッドへの返信」で書き込むこと.